el acento con que amas

el verbo con que escribes

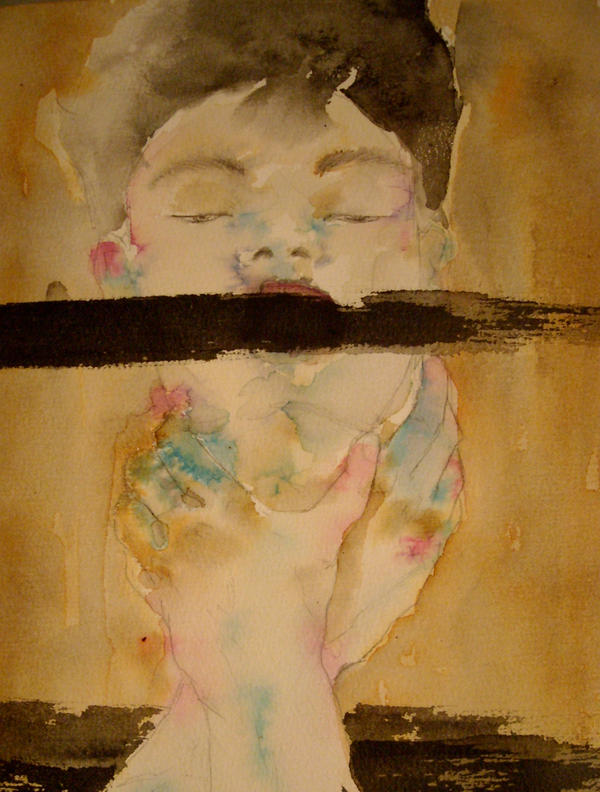

Cómo dejarme caer entre labios tibios si allá afuera un adolescente llora de frío.

Para qué el plan secreto de la aurora boreal encerrada en mis ojos si en algún lado alguien se pregunta cómo será la felicidad.

Por qué leer a Marx si nuestras historias de papel podrían derrumbarse ante el primer chaparrón.

Hasta dónde la poesía, desde cuándo el arte, con qué herramientas la belleza podría transformar mi mirada tempestuosa aferrada a lo más gris y lo más chato, una ventana de tren demográficamente abundante, un cristal empañado.

Y si no qué, y si basta cómo.

Y si el fin de la energía de mis pasos sobre veredas rotas y si nada de ternura contra tu cara.

Si estallara la esperanza. Si nos reunimos y decidimos que no hay tanto que hacer, nada que esperar y nadie a quien amar. Si lo dijéramos, si decretáramos, entonces qué, después qué.

No se puede hacer poesía después de Auschwitz. No se puede hacer música después de los desaparecidos. No hay. No hay más varón que lea. Ya no hay mujer que cante.

Que se despierten los muertos, que se desborden las venas. Que el hambre dé frutos y la pobreza derroche estrellas. Que basta. Que no. Que ya no.

Laten las morochas, caen las hojas, se apilan las fotocopias. Leemos.

Escribimos. Cantamos. Porque no queda otra que bordar en mi piel el trazo de la historia, que salar las heridas y condimentar los minutos irritantes del sueño y del hastío y de la puta muerte insípida que acecha en las pantallas.

No queda otra que empecinarnos en esta aventura infiel de destruir todo, de botar todo, de quemar todo y después y con amor y con paciencia y con sonrisa y con ternura, con papelitos, con Voligoma, agarrar y ponerse a armarlo de nuevo. Y amarlo todo. Y amarlos todos.

Y hacer todo, y ponerle nombres nuevos y entender que esos nombres no alcanzan, y enojarnos y llorar y levantar el puño contra el cielo y hacer barro fértil a fuerza de lágrimas agrias. Y rompernos, y hacernos de nuevo, y amarnos de nuevo. De nuevo.

Y bailemos, porque después esto, después nada. Porque los pinceles, porque las guitarras, porque las lapiceras tienen que escribir sobre Auschwitz, pintar el Guernica, cantar y exorcizar las Dictaduras. Y dejarse caer entre labios tibios.